Ähnlich wie bei der Kettenpolymerisation werden mit der Polyaddition durch fortgesetzte Additionen Makromoleküle an Doppelbindungen gebildet. Die Polyaddition selbst ist, wie auch die Polykondensation, eine Stufenwachstumsreaktion. Dabei handelt es sich meistens um C==O – Doppelbindungen.

Im Unterschied zur Polymerisation entstehen durch Polyaddition nicht nur eine, sondern zwei Molekülarten. Es entstehen hochmolekulare Stoffe, die aus Makromolekülen gleichartigen Bauprinzips, jedoch mit verschiedenen Molekülgrößen bestehen. Daher kann man die Molekülmasse auch nur dem Durchschnitt nach bestimmen.

Mit der Polykondensation hat die Polyaddition gemeinsam, dass bi- oder trifunktionelle Ausgangsmoleküle eingesetzt werden.

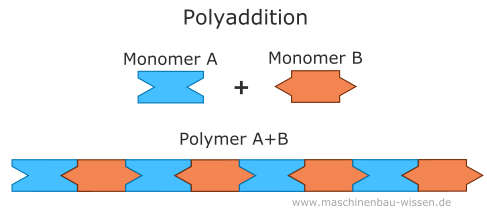

Vereinfachte Darstellung ein Polyaddition

Die wichtigsten Kunststoffe, die in einer Polyaddition entstehen, sind Polyurethane, Polyharnstoffe und Epoxidharze.

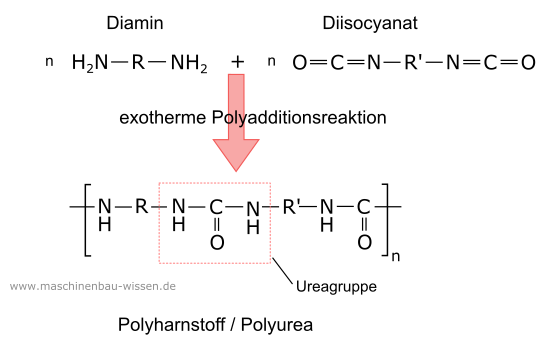

Entstehungsreaktion von Polyharnstoff – auch Polyurea

Polyadditionskunststoffe

a) Polyurethane

Das Kurzzeichen für Polyurethane ist PUR. Polyadditionsreaktionen werden intensiv zur Herstellung von Polyurethanen genutzt. Dabei addieren sich Isocyanate mit mehrwertigen Alkoholen entsprechend folgendem Schema zu Polyurethanen:

Je nach Anzahl der in den Reaktionspartnern vorhandenen funktionellen Gruppen entstehen lineare oder miteinander vernetzte Makromoleküle. Polyurethane kann man hinsichtlich ihres Vernetzungsgrades und der enthaltenen Kohlenwasserstoffreste stark variieren. Polyurethane können als Duroplast, Elastomer oder Thermoplast hergestellt werden. Das eröffnet vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten für Produkte aus Polyurethan.

Wegen ihres chemisch ähnlichen Aufbaus weisen linear aufgebaute Polyurethane den Polyamiden verwandte Eigenschaften auf und werden ähnlich wie diese verwandt. So werden Klebemittel und harte Lacke auf der Basis vernetzter Polyurethane hergestellt. Mit unterschiedlicher Reaktionsführung kann man den Kunststoff dann hart bis gummielastisch einstellen.

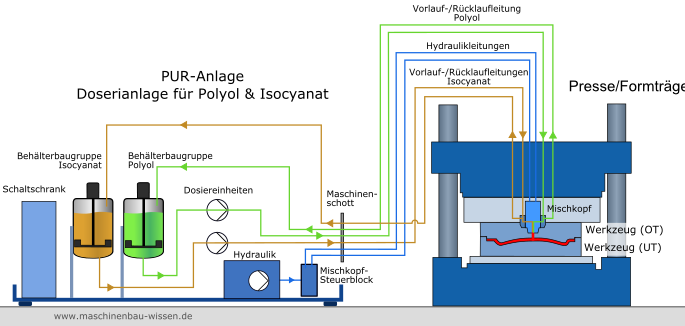

Schematische Darstellung einer Anlage zur Verarbeitung von Polyurethan

Darüber hinaus kann man Polyurethane ebenfalls zu Schaumstoffen verarbeiten. Diese finden dann Anwendung zum Beispiel als Dämmmaterial zur Wärme- und Schallisolierung oder als besonders weicher, elastischer Schaumstoff für Polstermöbel.

b) Epoxidharze

Das Kurzzeichen für Epoxidharze ist EP. Mit dem Namen Epoxid bezeichnet man organische Verbindungen, in denen ein Sauerstoffatom an zwei Kohlenstoffatome gebunden ist. Dabei sind die Kohlenstoffatome direkt miteinander verknüpft. Epoxidharze entstehen dann durch Polyaddition, die an Epoxiden stattfindet. Deshalb enthalten Epoxide die folgende Atomgruppierung:

Die Epoxidharze werden in kalt härtende und solche in der Hitze härtenden Epoxidharze unterteilt. Zur Herstellung beider Typen lässt man Epoxide mit anderen Reaktionspartnern, den so genannten Härtern, unter Polyaddition reagieren. Als Ergebnis erhält man flüssige Gießharze, die zu stabilen Formteilen aushärtbar sind. Darüber hinaus werden diese Gießharze unter der Bezeichnung Zweikomponentenkleber auch als Metallklebstoff verwendet. Hergestellt werden Epoxidharze aus zwei Komponenten und zwar dem eigentlichen Epoxid (siehe Beschreibung unten) sowie dem Härter (siehe Beschreibung unten).

Die Epoxid Grundmasse

Die Grundmasse des Epoxids besteht aus Molekülketten, deren Grundbausteine durch Polyaddition Ketten bilden. Dabei befinden sich an den Enden der Molekülketten noch freie Epoxidgruppen, die dann mit den Härtern reagieren.

Härter

Um bei der Herstellung von Kunststoff aus Epoxidharzen Härtungsreaktionen bei üblichen Umgebungstemperaturen zu erzielen, werden typischerweise Amine eingesetzt. Unter Bezug auf den relativ niedrigen Temperaturbereich, in dem die Reaktionen stattfinden, spricht man auch von kalt härtenden Epoxidharzen. Demgegenüber erfordern Epoxidharze, welche nur nach Erhitzen zum Beispiel auf Temperaturen von 160 bis 200 °Celsius aushärten, zweibasische organische Säuren als Vernetzungsmittel.

Enthalten die Grundbestandteile der jeweiligen Epoxidharze mehr als jeweils zwei reagierende funktionelle Gruppen, führt dies zur räumlichen Vernetzung.

Eigenschaften der gehärteten Harze

Kunststoff aus Epoxidharzen ist verhältnismäßig hart und abriebfest. Darüber hinaus zeichnet er sich durch eine hohe mechanische Festigkeit sowie Schlagzähigkeit aus und ist chemisch sehr beständig. Im Unterschied zu ähnlich verarbeiteten Polyestern, erfahren Epoxidharze durch das Erhärten keinen Schwund. Aus Epoxidharzen gefertigte Werkstücke erlauben deshalb eine vergleichsweise formgenaue und gleichzeitig spannungsfreie Herstellung der Werkstücke.

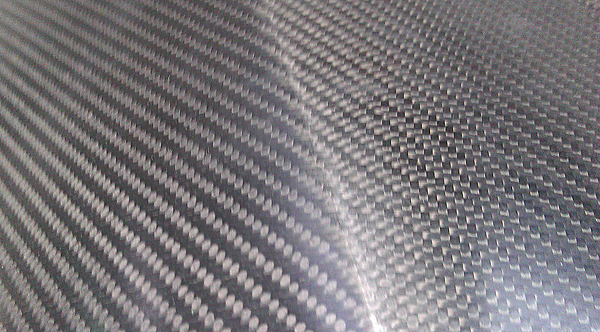

kohlefaserverstärktes Bauteil mit Matrix aus Epoxidharz

kohlefaserverstärktes Bauteil mit Matrix aus Epoxidharz

Zusätzlich verstärkt mit Fasern (wie Glasfasern oder Karbonfasern) dienen Epoxidharze zum Beispiel zur Herstellung von Karosserieteilen, Bootsrümpfen und -decks, Badewannen, Tragflächen von Segelflugzeugen etc. Epoxidharze haften auch ausgezeichnet auf Metallen und anderen glatten Oberflächen. Sie werden deshalb bei der Verarbeitung solcher Materialien auch als Klebstoff oder Kitt verwendet. Außerdem findet Kunststoff aus Epoxidharzen auch Verwendung als Lack.